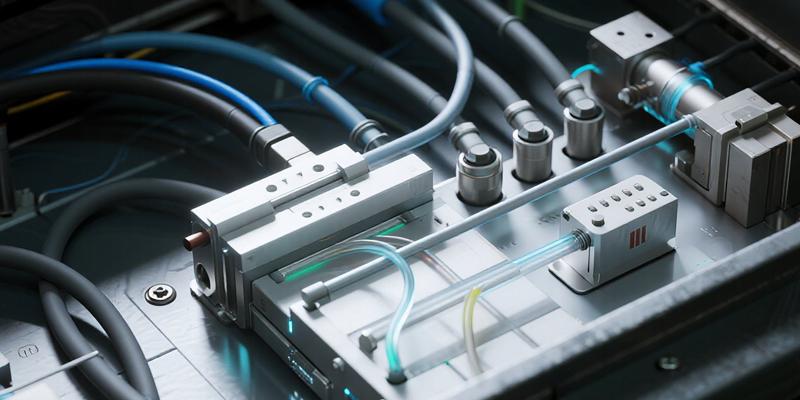

数据中心冷却液是专为服务器、交换机、存储阵列等 IT 设备设计的功能性散热介质,其核心使命是高效吸收电子元件运行时产生的热量,并通过循环系统将热量转移至外界,确保设备在 30-55℃的最佳温度区间稳定工作。

与传统工业冷却液相比,数据中心冷却液有着截然不同的设计逻辑。工业冷却液侧重抗高温、防结垢,而数据中心冷却液首先要满足电子兼容性:必须具备优异的绝缘性能(击穿电压通常要求>25kV),即使直接接触裸露的电路板也不会引发短路;其次要通过严格的材料兼容性测试,与服务器内部的铜、铝、ABS 塑料等部件长期接触不产生腐蚀(年腐蚀速率需<0.01mm);同时还要具备低毒性和阻燃性,保障运维人员安全与数据中心消防安全。

解决 “热密度难题” 是数据中心冷却液的核心价值。随着芯片制程进入 7nm、5nm 时代,CPU、GPU 等核心元件的热流密度已突破 100W/cm²,传统风冷系统在如此集中的热量面前如同 “小风扇面对大火炉”,不仅散热效率低下,还会因风扇高速运转产生巨大能耗和噪音。而冷却液通过直接接触发热元件,利用液体的高比热容(约为空气的 4000 倍)和对流特性,能以更低的能耗带走更多热量,其散热效率可达风冷的 5-10 倍,这也是大型数据中心纷纷转向液冷方案的根本原因。

从技术类型来看,数据中心冷却液可分为三大类,各自在不同场景中发挥作用:

矿物油基冷却液是目前应用最广泛的基础款,由精炼矿物油添加抗氧化剂、金属钝化剂调制而成。它的绝缘性极佳(体积电阻率>10¹⁴Ω・cm),成本仅为高端冷却液的 1/5.适合中小型服务器的浸没式冷却。实际应用中,服务器整机浸入矿物油后,热量通过油液自然对流传递到油箱壁,再由外部冷源冷却,某互联网数据中心采用该方案后,单机柜功率密度从 8kW 提升至 20kW,且省去了空调机房的建设成本。

合成型冷却液以乙二醇或丙二醇为基础,混合去离子水和缓蚀剂调配而成,导热系数可达 0.5W/(m・K)(约为矿物油的 2 倍)。它主要配合冷板式液冷系统使用:金属冷板紧密贴合 CPU、内存等高热部件,冷却液在泵压作用下流过冷板内部通道,将热量带走后送入室外冷却塔散热。这种方案的优势是改造灵活,无需改变服务器内部结构,某金融数据中心改造后,机房 PUE(能源使用效率)从 1.6 降至 1.2.年节电超 80 万度。

氟化液冷却液是应对超高密度场景的 “终极方案”,由全氟碳化合物制成,具有不导电、不燃、化学惰性三大特性,沸点通常在 50-70℃之间。它采用相变冷却原理:当服务器发热时,氟化液吸收热量沸腾汽化,蒸汽在冷凝管上释放热量变回液体,形成 “蒸发 - 冷凝” 的自然循环。这种方式能将芯片温度稳定控制在 60℃以内,即使是功率密度达 100kW / 机柜的 AI 训练集群也能从容应对,我国 “神威・太湖之光” 超级计算机就采用了氟化液冷却技术。

数据中心冷却液的发展,始终与算力增长需求紧密相连。从最初的简单散热到如今的能效优化,它已成为数据中心不可或缺的 “数字血液”,在支撑海量数据处理的同时,推动着绿色低碳数据中心的建设进程。